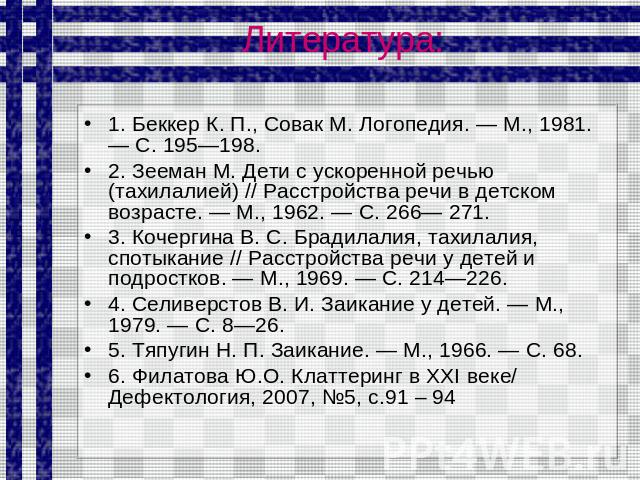

Беккер К. П., Совак М. Логопедия

Sep 23, 2017 - Беккер Н. Задания для родителей дошкольников по закреплению материала по лексическим темам: «Ягоды», «Дни недели. Части суток», «Лето», «Транспорт», «Птицы», «Посуда», «Поздняя осень», «Одежда (зимняя), обувь, головные уборы», «Новый год»,. ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 'ЛОГОПЕДИЯ (С ИСТОРИЕЙ ЛОГОПЕДИИ)' 1. Беккер К.-П., Совак М.

Habil Klaus-Peter Becker Direktor der Sektion Rehabilitationspadagogik und Kommunikationswissenschaft der Humboldt—Universitat zu Berlin Prof. Milos Sovak ehem. Leiter des Lehrstuhls fur Spezialpadagogik an der Karls—Universitat zu Prag Lehrbuch der Logopadie 2., bearbeitete und erweiterte Auflage Mit 30 Abbildungen und 13 Tabellen VEB VERLAG VOLK UND GESUNDHEIT BERLIN 1975 Н.-П.

COBAH логопедия Перевод с немецкого Барышниковой Г. В Под редакцией проф. А МОСКВА «МЕДИЦИНА» 1981 г. СОДЕРЖАНИЕ 74.3 УДК 616.89-008.434-08 Беккер К.-Л., Совак М. ЛОГОПЕДИЯ: Пер с нем. М.: Медицина, 1981, К.-Р. Sovak «LEHRBUCH DER LOGOPXDIE» VEB Veiiag Voik und Gesundheit Berlin 197b.

Книга представляет собой фундаментальное исследование по вопросам логопедии, отражающее современное состояние этой науки с учетом последних достижений психологии, физиологии, физики и языкознания. Дается характеристика общих методов диагностики, применяемых при различных нарушениях речи, включая медицинские, психологпческие и специфические-логопедические методы. Авторы последовательно рассматривают такие сферы логопедического воздействия, как формирование движений, развитие мышления, сенсорное воспитание п т. Дается описание мер предупреждения речевых нарушений. Книга рассчитана на логопедов, психиатров, невропатологов и психологов. В кппге 28 рис., 13 табл., бибилография — 203 названия. ИБ № 1526 Беккер К.

ЛОГОПЕДИЯ Художественный редактор М. Волкова Редактор В. Казаков Технический редактор Я.

Пошкребнева Корректор Т. Полухипа Сдано в набор 27.10.SO. Подписано к печати 30.12.80.

Формат бумаги бОхЭО'/.е- Бум. Печать высокая. Тираж 10 000 экз.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина», Москва, Петрове-ригский пер., 6/8. Московская типография i№ И Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 113105, Нагатинская, 1. 5170Q—173 039(01)— 81 175-81. © VEB Vcrlag Volk und Gesundheit Berlin 1975 © Перевод на русский язык. Издательство «Медицина», 1981 I.

4.3.2.8.2 4.3.2.8.3. ЛОГОПЕДИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА Определения понятий.

Язык, знаковая система, сущность, виды, функции Нарушения речи, сущность, принципы классификации Предмет логопедии. Цели и задачи логопедии. Сферы влияния логопедии.

Логопедия и медицина. Обзор развития логопедии в ГДР. Обзор развития логопедии в России. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТНОЙ РЕЧИ (Ф.

Развитие устной речи у нормально слышащего ребенка (Ф. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. Основные виды письменных систем. Основы оптики. Зрительный анализатор и процесс чтения.

Моторный анализатор и процесс письма. Формирование навыков чтения и письма.

Ручные знаковые системы (Lindner). Определение предмета. Формы мануальных знаков. Сравнение дактильпых злаков с устной и письменной речью Практическое использование дактильпой речи.

ПАРУШЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ. Предварительные замечания.

Нарушения развития речи. Нарушения звукопроизношепия — дислалия. Нарушения чтения и письма. Нарушения речи, приобретенные в раннем и поздпем возрасте. Импрессивные нарушения.

Нарушения слуха. Центральные нарушения речи.

Понятие и классификация центральных нарушений речи Общие причины центральных нарушении речи. Вербальная акустическая агнозия. Музыкальная акустическая агнозия. Вербальная зрительная агнозия. Вербальная апраксия. Речь при олигофрении. Нарушения речи при психических расстройствах Нарушения речи при МДП.

Нарушения речи при шизофрении. Нарушения речи при эпилепсии. Экспрессивные нарушения. Риполалия — палатолалия.

Закрытая гнусавость. Открытая гнусавость. 162 4.3.3.2.3. 164 4.3.3.3, Нарушения голоса ( Seifert ).172 4.3.3.3.1. Физиологические нарушения голоса. 172 4.3.3.3.2. Нарушения голоса, обусловленные речевой экономией.

176 4.3.3.3.3. Психогенные нарушения голоса.

178 4.3.3.3.4. Органически обусловленные нарушения голоса. 180 4.3.3.3.5.

Голос и речь после ларингэктомии. Реактивные нарушения речи (речевые неврозы). Элективный мутизм. ДИАГНОСТИКА.199 5.1. Предварительные замечания. Медицинская диагностика.

Психологическая диагностика. Логопедическая диагностика. Методы проверки слуха.

Общая проверка слуха. Исследование зрения. Обследование способности фонематического дифференцирования. Обследование способности дифференцировать графемы. Обследование музыкальности.

Обследование понимания слов и предложений. Обследование словарного запаса. Обследование подбора слов. 213 5.4.10 Обследование способности морфологического и синтаксического оформления.

Определение ступеней речевой сложности. Обследование чтения и письма (R.

219 5.4.12.1. Проверка чтения. 219 5.4.12.2. Проверка письма. Обследование моторики. 221 5.4.13.1.

Определение уровня развития моторики. 222 5.4.13.2. Обследование доминантности. 225 5.4.13.3. Методические указания к проведению обследования. Обследование дыхания.

Обследование фонации. Обследование звукопроизношения. Анализ и оценка данных обследования. ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДИИ.

Общие положения. Реабилитационное воспитание моторики.

Реабилитационное воспитание мышления. Реабилитационное сенсорное воспитание. Реабилитационное воспитание речи. Перевоспитапие поведения.

245 6.6.1. Воздействие на окружающую среду. 250 7 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕЧИ В ЛОГОПЕДИИ, 253 7.1. Предварительные замечания. 253 Определение реабилитационного воспитания речи как учебного процесса.

Обучение как объективно детермированный процесс. 254 Характеристика учебного процесса. Организация и планирование реабилитационного воспитания речи.

Учебный материал. Организация урока. СИСТЕМА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ И ЕЕ ФУНКЦИИ. Предварительные замечания.

262 8.2. Основные принципы построения системы.

Распространенность речевых нарушений. Принцип раннего выявления—раннего лечения. Организация системы логопедических учреждении. 264 Функционирование системы логопедических учреждений 267 9. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИИ РЕЧИ.

Профилактика нарушений голоса. Воспитание и культура речи. Формирование л воспитание слуха.

Воспитание моторики. 274 Список литературы. 276 Предмстпьщ указатель. 283 ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Первое издание книги «Логопедия» было выпущено в Берлине издательством «Народ и здоровье» в 1971 г, 2-е издание вышло в свет в 1975 г. Книга освещает современные представления о нарушениях голоса и речи, а также их устранение. В ней содержатся полученные эмпирическим путем данные яо изучению речи в ГДР и ЧССР, изложены результаты исследований и теоретические воззрения как самих авторов, так и ученых других стран. Значительное место в ней занимают работы советских логопедов, психологов и врачей.

При изложении вопросов развития речи и фонетики русского языка использован оригинальный текст монографии Ф. Pay «Устная речь глухих» (М.: Педагогика, 1973).

В книге сделана попытка не только рассмотреть вопросы этиологии, патогенеза, симптоматологии и терапии дефектов речи, но и изложить теоретическую и практическую сущность логопедии. Книга должна дополнить теорию логопедии. Приведенные авторами положения были в основном одобрены, однако некоторые возражения исходят главным образом от фониатров, ставящих под сомнение логопедию как педагогическую дисциплину. Авторы книг благодарньг за все сделанные замечания. Подлинного научного успеха можно достигнуть лишь при совместной работе.

Авторам приятно представить свою книгу квалифицированным читателям Советского Союза. Как сами авторы, так и научные учреждения, где они работают, давно и тесно связаны с научными сотрудниками Лаборатории функциональных и других видов нарушений речи ВНИИ общей и судебной психиатрии им. Сербского Министерства здравоохранения СССР (дир. АМН СССР проф.

Морозов) и с научными сотрудниками Института дефектологии АПН СССР (дир. АПН СССР проф.

Настоящее издание на русском языке выходит благодаря инициативе проф. Власовой, проделавшей огромную работу в качестве научного редактора. Большую благодарность мы выражаем зам.

Министра здравоохранения СССР проф. Новиковой за поддержку в издании этой книги, а также издательству «Медицина», осуществляющему издание. Авторы надеются, что книга будет хорошо принята в Советском Союзе и окажется полезной советским коллегам в их как практической, так и теоретической работе и готовы принять участие в обсуждении затронутых в книге вопросов.

Книга может быть использована и студентами в качестве учебного пособия по логопедии. Клаус-Петер Беккер ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ Руководство К.-П. Совака является примером интегративного подхода к логопедии как разделу реабилитационной педагогики, неразрывно связанному с медициной. В руководстве последовательно изложены цели и задачи логопедии, психофизиология устной и письменной речи, характеристика различных видов речевых расстройств, их диагностика, методические приемы логопедического воздействия, вопросы организации логопедической помощи и профилактики речевых расстройств. Принципиально важным является описание развития устной и письменной речи ребенка.

Онтогенетический подход авторы используют и при освещении патологии речи. Оригинальным и ценным следует считать описание особенностей расстройств речи при различных нервно-психических заболеваниях: олигофрении, шизофрении, циркулярном психозе, эпилепсии, неврозах. Практически важно детальное описание диагностики речевых расстройств, включая логопедическую, психоневрологическую, психологическую, аудиометрическую методики.

Интегративный медико-педагогический подход к расстройствам речи, свойственный авторам, позволил им убедительно показать важность сочетания логопедических мероприятий с развитием моторики, сенсорной сферы, мышления, коррекцией поведения ребенка с патологией речи, а также с психолого-педагогическим воздействием на семью, в которой воспитывается ребенок с речевыми расстройствами. Принципиально важно также формулируемое авторами положение о том, что реабилитационное воспитание речи представляет собой специально организованный учебный процесс.

Следует подчеркнуть профилактическое значение выдвигаемого авторами принципа раннего выявления — раннего лечения расстройств речи. В руководстве впервые приведены меры профилактики нарушений голоса и речи. Совака четко формулирует представление о логопедии как о медико-педагогической специальности, которая может эффективно развиваться только совместными усилиями педагогов и врачей. Руководство является несомненной удачей авторов.

Его издание на русском языке способствует творческому обмену научными идеями в области логопедии. Книга будет полезна не только для логопедов, по также для детских психиатров, невропатологов, психологов. Логопедия как научная дисциплина 1.1. Определения понятий. Каждая наука предполагает четкость и однозначность употребляемых понятий и терминов.

Возникающие разногласия могут быть обусловлены неточностью терминологии, неадекватностью методов или неправильными исходными позициями. Наука об этиологии, симптоматологии и устранении нарушений голоса и речи в некоторой степени также не лишена указанных недостатков, что неблагоприятно отражается как на практической деятельности, так и на дальнейшем развитии этой научной дисциплины в целом В данной главе мы попытаемся обозначить и определить основные понятия, на которых должна строиться наука об этиологии, клинике и терапии нарушений голоса и речи. Главное состоит в том, что эта наука объединяет в себе две основные части — медицинскую и педагогическую. Обе эти части, несмотря па специфику, тесно связаны между собой. Педагогическую часть данной научной дисциплины, целью которой является изучение речевых нарушений, разработка принципов и методов их коррекции и профилактики, мы называем логопедией. Медицинская часть включает фониатрию и другие специальные разделы медицины. Данная монография ограничивает свои задачи изложением предмета и методов логопедии, и лишь тогда, когда это необходимо для понимания основного круга вопросов, будут затронуть медицинский, психологический и другие аспекты.

Язык, знаковая система, сущность, виды, функции Логопедия рассматривает язык как отношение между знаками (вербальными и невербальными) и теми, кто их производит, вое принимает, хранит и интерпретирует. Первоначальный анали этих отношений показывает, что это структурное и функциональное взаимодействие между производящими знак и воспринимающими его. Характеризуя язык как знаковую систему, нужно определить что следует понимать под знаком. Окружающая нас объективна; реальность передает или отражает сигналы, существующие Kai физико-химические явления. Любой знак с физико-химической точки зрения является сигналом, но не каждый сигнал есть знак Ь каждый сигнал рассматривать как знак, то любую воспринимаемую последовательность сигналов можно было бы толковать как информацию, но это не так.

Сигналы становятся знаками только на основе общественного опыта и общепринятых норм. Знаки — всегда знаки для кого-то.

Вне существующих норм и традиционно принятых понятий есть только сигналы, но не знаки. Это можно пояснить на простом примере. Мало кто обратит внимание на клочки бумаги, гонимые ветром. Если же эти клочки имеют приблизительно одинаковую форму и встречаются в определенном порядке, то можно уже говорить об условном образе знака с определенным значением. Хотя форма и расположение этих клочков не абсолютно одинаковы, им присущ образ, который можно узнать как общее и имеющее определенный смысл.

Если в этом случае бумага является носителем знака, то ее форма и расположение будут содержанием знака. Следовательно, носитель знака — явление материальное, а его содержание идеально. Сигнал и знак должны быть адекватны. Таким образом, в языкознании знак понимается как отношение между физическим (материальным) знаком и выраженным в нем значением содержанием знака).

В дальнейшем мы будем понимать знак в этом смысле. Звуковая и письменная разговорная речь образовалась в процессе общественного развития как особая продуктивная знаковая система. Различают три аспекта знака: формальный, семантический и действенный. Формальный аспект указывает на то, что знаки связаны между собой в определенной форме и последовательности.

Каждый язык подчинен такой системе, состоящей из определенного количества знаков; знаки сочетаются согласно правилам, специфичным для данного языка. Семантический аспект указывает на значение определенного речевого знака. Каждое слово или повествовательное предложение можно рассматривать как определенное понятие или высказывание, следовательно, мысленное отображение действительности. Слово придает мысли объективный характер.

Семантический аспект подразумевает связь между знаком и его содержанием. Предметы объективной действительности обозначаются с помощью речевых знаков, но нельзя отождествлять реальный предмет (объект), его мысленное отражение и речевое обозначение. Действенный аспект относится к области использования знаков, он определяется отбором и порядком (расположением) этих знаков. С помощью знаков осуществляется воздействие на поведение людей, социальных групп и классов. Знаками выражаются чувства, мотивации, высказываются точки зрения, закрепляются или меняются убеждения.

Следует отметить качественное различие между устной и письменной злаковыми системами. Непосредственное выражение эмоций, особенностей поведения в письменной речи ограничено по сравнению с устной. Эмоции, выражаемые в устной речи непосредственно в темпе, мелодии и динамике речи, в письме подчинены более высокому уровню и степени интеллектуализации.

Менее известны мануальные знаковые системы, употребляемые -теми людьми, кому из-за нарушения слуха недоступно восприятие акустических знаков. Многим таким людям недоступна звуковая речь родного языка, что вынуждает их объясняться между собой с помощью ручных знаков. Различают два вида мануальных знаковых систем — естественные и искусственные. Обе эти.системы в отличие от разговорной и письменной речи называются языком жестов. Так называемый естественный знак символически изображает объективную реальность; искусственные ручные.знаковые системы опираются большей частью на письменную знаковую систему и вместо букв используют эквивалентные ручные знаки. По сравнению с письменной знаковой, системой языка ручная знаковая система имеет качественные особенности. С одной стороны, она позволяет осуществлять речевой контакт, с другой стороны, такая форма общения не допускает одновременной ручной деятельности.

Эмоции можно выразить, только подкрепляя ручные знаки мимикой и жестами. Естественные знаки позволяют обозначить только наиболее общие видимые явления объективной реальности и не отражают более глубокой их сущности.

Три аспекта или три функции вербального или невербального знака объединяются в основную и самую важную — коммуникативную функцию. Знаки служат обмену информацией между людьми при помощи естественной речи, что является специальной задачей коммуникации. Условием речевой (вербальной) коммуникации является наличие минимум двух участников и общего запаса знаков. В коммуникации под понятием информации подразумевается последовательность сигналов или знаков, которые побуждают воспринимающего к определенным действиям и что-то означают для него. Они являются по отношению к воспринимающему информацией, если сообщают ему определенные знания и приводят к целесообразным и сознательным реакциям или действиям.

Таким образом, не все просто осмысленные слова и тексты являются носителями информации для воспринимающего, но лишь те, которые сообщают ему в определенной ситуации знание о чем-то или позволяют сделать выбор. Вербальные и невербальные знаки являются средством шифровки (кодирования) информации, приспособленным к различным целям и потребностям.

Наиболее экономичной и действенной системой кодов является человеческая речь. При полной или частичной невозможности использования этой системы ее можно заменить или чем-то дополнить (например, рельефный шрифт Врайля для слепых, язык мимики и жестов для глухих). Язык как система знаков — продукт общества, он возник с общественным развитием человека и обладает изложенными вытш возможностями. Как общественное явление язык реализуется в процессе активной деятельности отдельных членов общества. Благодаря семантике языкового знака язык является для педагогики основным предметом и средством обучения а воспитания. Во всех общеобразовательных учреждениях сознательно л планомерно изучается родной язык, который должен правильна употребляться.

Речевая деятельность представляет собой специфический вид человеческой деятельности и может быть понята как «форма существования сознания. Для другого» (С. Рубинштейн) 1, поэтому она является предметом психологии.

Наряду с языкознанием, теорией коммуникации, педагогикой и психологией другие научные дисциплины вносят свой вклад в понимание сущности речевой деятельности. Анатомия, физиология и патология изучают внутренние системы индивидуума. Для понимания внешней системы условий все более возрастает значение социологии. В исследовании звуковой стороны языка большая роль отводится фонетике и физике. В терминологическом отношении следует заметить, что в немецком языке термином «язык» может обозначаться как общественное явление, так и его индивидуальная реализация. Такого» строгого разграничения понятия «язык» и «речь», «language» и «speech», как, например, в русском или английском языке, в немецком языке нет. Вербальная коммуникация осуществляется в основном в виде устной или письменной (печатной) речи.

В последующем в данной монографии мы будем использовать выражения «устная речь» и «письменная речь» 2. Нарушения речи, сущность, принципы классификации. Прежде чем говорить о нарушениях речи, следует определить понятие речевой нормы. Речь как система знаков в смысле нормы — это обиходная речь, которая в основном идентична по своему содержанию и форме литературному языку. С одной стороны, из литературного языка исключаются диалекты, с другой — допускаются незначительные вариационные возможности, обусловленные возрастом, местом жительства и профессией. Вследствие более высокой интеллектуализации и строгих правил согласования письменная речь менее вариабельна по сравнению с устной. 'Рубинштейн С.

Основы общей психологии. Наркомпроса РСФСР, 1940,. 2 Эти термины пе идентичны применяемым в лингвистике, которая в отличие от обиходной речи под письменной речью подразумевает литературные нормы (а также литературный язык). 1, Модель коммуникации. Условные обозначения: 3 — 1 Знаковый запас индивидуума. 1.3 — 2 Знаковый запас индивидуума 2.3 — 0 Общий знаковый запас 1.— Периферический импрессивный участок. Центральный им-прессивный участок.

Интегрирующий центр. Центральный экспрессивный участок.

Периферический экспрессивный участок. Внутренняя кинестетическая обратная связь, 9.

Внешняя, слуховая и зрительная обратная связь. 10, Внешняя, социальная обратная связь.

Под нарушением речи следует понимать полную или частичную невозможность человека пользоваться письменной или ус ной обиходной речью, что ограничивает познавательную деятельность, нарушает духовный обмен и ухудшает эстетическое вое приятие речи. Нарушения речи, как правило, ограничивают возможности социальной адаптации человека. Расстройство речи принципе является нарушением социальной функции. Нарушена речи может быть симптомом или синдромом какого-либо биологического дефекта (неправильного развития или повреждения орг£. На, болезни, функционального нарушения) или следствием отрицательных влияний окружающей среды. Индивидуальная речевая деятельность включает все необходимые для этого рецептивные, иитегративные и продуктивны компоненты. Недостатки или расстройства в одной области, н; пример нарушения голоса, можно рассматривать отдельно на расстройство голоса, но это расстройство можно отнести к боле общему понятию — нарушению речи.

Причиной речевых наруиг впй могут быть различные внутренние и внешние факторы, как отдельно, так и в комбинациях обусловливающие нндивидуальш овладение речевой деятельностью и ее реализацию. Выраженное 1нарушения речи является результатом взаимодействия внутренних, и внешних условий системы. С точки зрения коммуникативной теории нарушение речи есть нарушение вербальной коммуникации. Нарушенными оказываются взаимоотношения, объективно-существующие между индивидуумом и обществом и проявляющиеся в речевом общении хотя бы между двумя партнерами. С помощью теории систем этот сложный процесс можно наглядно представить в виде модели. Передающий и воспринимающий являются двумя системами, связанными между собой информацией. На схеме (рис.

1) показано их взаимодействие. Нарушения, препятствующие обмену сообщениями или затрудняющие его, могут возникать в любой из составных частей этих систем или в их связях. Особенно часто это случается, когда речевое развитие еще не завершено. Поскольку вначале ребенок должен овладеть общественно детерминированным запасом знаков и понятий, социальные условия, в которых протекает этот процесс, приобретают особое значение и в определенных случаях могут также стать причиной нарушения речи.

Для классификации речевых нарушений крайне важно время» их появления: в процессе речевого развития или после его завершения. Возрастные особенности и уровень психического развития» могут существенно менять специфику речевых нарушений. Предмет логопедии. Определяя предмет логопедии, мы будем исходить из взаимоотношений между индивидуумом, коллективом, обществом и окружающей средой.

Общество при этом понимается как единство общественного бытия и общественного сознания, где общественное бытие первично представляет и овеществляет материальную жизнь общества, а также всю совокупность человеческих отношений, сложившихся в процессе материального производства. Общественное сознание в свою очередь отражает материальную жизнь и позволяет людям сознательно влиять на развитие производительных сил. Социалистическое общество ставит своей основной целью благополучие и счастье человека. Педагогическое воздействие, способствующее формированию гармонично развитой личности, следует понимать как необходимое условие для достижения этой цели. Процесс усвоения общественного опыта индивидуумом педагогическая психология понимает как процесс обучения, специфика которого в смысле индивидуального овладения опытом, индивидуального приспособления к новым условиям и активного взаимодействия со средой состоит в том, что обобщенный, исторически сложившийся социальный опыт передается индивидууму посредством практических и теоретических воздействий.

Леонтьев; Рис. Модель взаимосвязей, индивидуум — общество — окружающая среда. По этому поводу пишет: «.обучение у человека является одной из форм проявления его жизни: оно отвечает его жизненным потребностям и мотивам, движется целями и само способно становиться целью.

Оно поэтому само подчиняется внутренним законам — законам развития жизни личности». В этом смысле обучение представляет собой, с одной стороны, ведущий фактор развития личности (Н. Добрынин), а с другой — является специфической формой человеческой деятельности. В первом случае обучение не является непосредственной целью деятельности, как это, например, происходит в процессах самообслуживания, игры, труда. Это обстоятельство понимается педагогикой как опосредованное обучение.

Расширяя сферу деятельности далеко за пределы школы, социалистическая педагогика систематически вскрывает и все более сознательно использует разнообразные возможности, заложенные в различных видах деятельности, для развития личности (семейная педагогика, профессиональная педагогика). Обучение является основной, непосредственной формой деятельности, преобладающей в общеобразовательных школах, в средних (профессиональных) ж высших учебных заведениях.

Оно организуется обществом с целью сделать овладение знаниями сознательным, активным и творческим процессом. Педагогика планирует учебные процессы и руководит ими, организуя социальную деятельность в различных формах так, чтобы обеспечить всестороннее развитие личности.

Это наглядно представлено на рис. (О) обозначает общество, окруженное естественной средой (ОС). Частью общества, диалектически связанной с ней, выступает индивидуум.

Так как он всегда существует как член группы, коллектива и его поведение в значительной степени обусловлено групповой идеологией, в модель символически включены три индивиду ума (И, И 2 и И 3). Пунктирная линия указывает на объединяе- 'Леонтьев А. Обучение как проблема психологии. Пся-хол., 1957, № 1,. Мую их группу (Гр). В объективной действительности такие группы существуют в разнообразной форме, а индивидуум может принадлежать одновременно нескольким группам. Например, ребе-нок охвачен различными группами: семьи, школьного класса, кружка, друзей и т.

Стрелки в обратном направлении отражают взаимодействия между естественной средой, обществом и индивидуумом. От естественной среды или общества исходит спрос на информацию. Известие принимается индивидуумом, который, обладая активностью со своей стороны, вбирает, индивидуально перерабатывает, а частично и аккумулирует полученную им информацию и отвечает на нее (обратная связь). Этот процесс соответствует субъективному отражению внешней среды, бытия.

Отражение проявляется в различных формах человеческой деятельности, а именно в игре, обучении и труде, в практических, но особенно теоретических действиях (Т). Педагогика (II) обеспечивает но возможности полное освоение общественного опыта индивидуумом, фиксирует требования к содержанию и к качеству деятельности посредством соответствующей постановки задач, систематически повышая требования и предлагая одновременно способы решения. С психологической точки зрения этот процесс протекает по механизму возникновения и разрешения противоречий.

На основе анализа самой деятельности педагог может сделать вывод в отношении расхождения между целью и достигнутым результатом и влиять на нее. Этот факт в модели отражается в связи между П и Т. Однако в тех случаях, когда педагог работает с аномальными детьми, имеющими те или иные психофизические недостатки, обычные педагогические приемы не достигают цели. Для более глубокого понимания сущности процесса обучения и воспитания аномальных лиц следует остановиться на взаимосвязи между биологическим дефектом и психофизическим нарушением.

Не затрагивая глубоко медицинские аспекты данной проблемы, мы тем не менее должны выяснить взаимосвязь понятий здоровья и болезни. Каждая болезнь может иметь различный исход и последствия: полное выздоровление, смерть, переход в хроническое состояние и так называемое неполное выздоровление или выздоровление с дефектом. Последнее состояние близко некоторым аномалиям развития, обусловленным нарушениями эмбриогенеза или функциональными расстройствами. С этих позиций биологическим дефектом мы называем атипичные проявления деятельности организма, которые в настоящее время считаются неизлечимыми отклонениями от нормы, аномальный биологический субстрат, оказывающий влияние на все развитие личности.

Однако биологические условия являются лишь частью внутренних условии. Под целостной системой условий индивидуума понимается единство физических и психических функций их свойств и состояний, развивающихся в процессе активного взаимодействия со средой. Освоение объективной реальности является: при этом единым процессом интериоризации и экстериоризации, в котором внутренние условия играют роль специфического посредника. Воспринимаемые извне знаки и раздражители субъективно преломляются посредством внутренних условий.

Если считать обучение ведущим фактором развития личности. То каждый человек обучаем, если он располагает определенными биологическими предпосылками и живет в обществе.

Из этой взаимосвязи вытекает, что биологические недостатки, являясь отрицательным вариантом части внутренних условий, могут отрицательно повлиять па формирование личности. Характер, степень и время появления биологического дефекта в сочетании с особенностями, социального влияния — решающие факторы, которые определяют качественные и количественные проявления дефекта. В тех случаях, когда биологический недостаток определяет нарушение-контакта с внешними условиями, он препятствует процессу обучения, что в свою очередь приводит к аномальному развитию личности. Так возникает психофизическое нарушение. Таким образом, психофизическое нарушение (которое имеет в основе биологический дефект) является результатом взаимодействия биологического, психического и социального. Следует отметить, что не всякая биологическая недостаточность препятствует обучению и приводит к аномальному развитию личности.

Например, воспаление среднего уха может привести к тугоухости, несвоевременное распознавание, лечение и компенсация слуха электроакустической аппаратурой могут полностью исключить влияние этой тугоухости на развитие личности. При сравнении понятий «психофизическое нарушение» и «затруднение в обучении» также выявляется тесная взаимосвязь, «Психофизическое нарушение» указывает на состояние, создавшееся в результате биологического дефекта и неадекватных социальных условий, а «затруднение в обучении» будет его закономерным последствием. В данном случае это относится к обучению, на ход которого можно влиять в процессе социальной деятельности. Руководство этой деятельностью с целью всестороннего развития личности является основной задачей педагога. Неукоснительной предпосылкой этого служит наиболее полное определение условий педагогического процесса в работе с аномальными детьми. Для более тачной характеристики затруднения в обучении мы выбрали два аспекта — работоспособность и социальное поведение и выделили следующие отдельные области: моторику, сенсорное восприятие, мышление и речевую деятельность. В зависимости от характера и степени биологического дефекта психофизическое нарушение затрагивает связанную с ним функцию (так, например, прободение барабанной перепонки вызывает звукопроводящую тугоухость; нарушения в лабиринте — затруднение звуко-восприятия; расщелипа губ, челюсти, неба — нарушение сосания т глотания, звукопроизиошения и т.

Беккер К. П. Совак М. Логопедия. — М. 1981

Как только нарушение ■. Vi, ■■.■';,-;;: ■'.; ^распространяется настолько, что начинает препятствовать процессу обучения, это отражается в указанных выше сферах работоспособности и социального поведения. Если вначале биологический дефект отражается в нарушении непосредственно связанной с ним ■функции, то впоследствии его влияние может быть обнаружено и в других областях (например, тугоухость — нарушение сенсорного.восприятия — нарушение речи и мышления — особенности поведе-лия). Доминантным признаком затруднения в обучении является ■социально наиболее значимая область поведения; таким доминантным признаком может быть нарушение речи независимо от того, чем оно вызвано — нарушением слуха, аномалиями речевых органов или невротическими расстройствами. Следует подчеркнуть, что затруднение в обучении — явление динамичное, оно может быть обратимо при соответствующих условиях.

Следовательно, несмотря на существование того или иного биологического дефекта, педагогика может обеспечить всестороннее развитие аномальной личности, используя различные виды социального воздействия. Эта высокая цель в комплексе с необходимыми условиями и методами ее достижения и соответствует одновременно задачам реабилитации. Присоединяясь к определению реабилитации, данному в 1964 г. На Совещании министров здравоохранения социалистических стран, К.-П. Беккер предложил отметить ее специфику, соответствующую общественному развитию. Под активным участием в общественной жизни понимается исторический классовый процесс. Следовательно, социалистическая реабилитация — это интердисциплинарная деятельность медицинских, педагогических и социальных учреждений с целью обеспечить, сохранить или восстановить у аномальных людей способность активного участия в производственной, политической, культурной и семейной жизни.

Таким образом, понятие реабилитации включает не только восстановление, но и приобретение нужных качеств. С нашей точки зрения, педагогика аномальных наиболее полно определяется понятием «реабилитационная педагогика». Ее можно охарактеризовать как науку о воспитании людей с психофизическими нарушениями в аспекте их реабилитации. Одновременно становится очевидной необходимость связи с другими научными дисциплинами, поэтому мы предпочитаем этот термин более узкому термину «специальная педагогика» и в дальнейшем ноль-, зуемся им. Предмет логопедии мы определяем именно с этих позиций. Повторим еще раз основное понятие нарушения речи: под нарушением речи следует понимать полную или частичную невозможность человека пользоваться письменной или устной нормальной обиходной речью, что ограничивает познавательную деятельность и нарушает духовное общение. У лиц с речевыми нарушениями возможности полноценной социальной деятельности как правило, снижены.

При подобном речевом расстройстве можно с определенность. говорить о психофизическом нарушении. Более детальное и глу ■бокое изучение лиц с речевой патологией нередко выявляет нару шения и в других областях: моторике, мышлении, социальное поведении, что в свою очередь негативно отражается на развитш личности. Вполне понятно, что наше определение речевого нару шения можно трактовать довольно широко. Мы хотели бы под черкнуть, что под речевым нарушением мы понимаем лишь рас стройства, непосредственно или опосредованно связанные с опре деленным биологическим дефектом. Это нередко определяется н, практике теми, кто может способствовать устранению этих рече; вых аномалий, — логопедом или учителем родного языка. В диагностике речевых аномалий есть еще одна важная про блема.

Речь человека, будучи филогенетически наиболее позднш приобретением, является высокочувствительным индикаторог психофизических нарушений. Наши исследования убедительна показывают, что у всех аномальных людей наблюдаются те шл иные недостатки речевой деятельности, выраженные в различно степени. Они могут касаться как речевой деятельности в целом так и отдельных ее частей. С этих позиций каждый человек с за труднениями в' обучении, помимо коррекции преобладающег нарушения, нуждается в реабилитационном воспитании речи. Среди всех людей с речевыми нарушениями есть категори; лиц, у которых расстройство речи является ведущим. Подобна лицам с нарушениями слуха, зрения, они образуют отделънуь специфическую группу и получают необходимую помощь в систе ме логопедических учреждений. Специальная организация учебного процесса, в ходе которог полностью устраняются или смягчаются как речевые, так и пси хофизические нарушения, способствует достижению ochobhoi цели — воспитанию всесторонне развитой личности.

В этом смыс ле методы и средства логопедии способствуют преодолению пси хофизических нарушений и воспитанию личности. Основно задачей логопедии является воспитание лиц с речевыми расстрой ствами и их реабилитация, чему подчиняется весь педагогически: процесс.

Таким образом, логопедия в ГДР объединяет теорию и практи ку педагогической реабилитации лиц с нарушениями речи в уело виях построения развитого социалистического общества и сочете ет социалистическое обучепие и воспитание лиц с нарушениям: речи в аспекте реабилитации. Цели и задачи логопедии. Основными целями логопедии совместно с медициной и другим смежными дисциплинами являются: — наиболее полное выявление характера и степени нарушения вербальной коммуникации и его воздействия на формирование личности (клиника); — выяснение причин и механизмов развития этих нарушений (этиология и патогенез); — разработка методов устранения речевых нарушений и их применение (педагогическая реабилитация); — профилактика нарушений речи. Это чрезвычайно высокие цели.

Педагогика: Логопедия Логопедия Содержание Введение 3 Предмет и задачи логопедии 5 Цель и задачи логопедии 6 Связь логопедии с другими науками 9 Теоретические основы логопедии. Принципы и методы логопедии 18 Значение логопедии 21 Личность логопеда 23 Актуальные проблемы современной логопедии 26 Понятийно-категориальный аппарат логопедии 28 Заключение 32 Литература 33 Введение Общение людей осуществляется в основном с помощью речи, которая неразрывно связана с развитием абстрактного мышления. Человек воспринимает предметы и явления двояко - непосредственно, с помощью органов чувств (например, сигналом еды служит запах пищи) и посредством слов (например, слово «горячо» заставляет отдернуть руку от огня или горячего утюга). Благодаря речи мы можем принимать действительность отвлеченно, мысленно. Различают речь внешнюю и внутреннюю. Первая включает в себя устную Ии письменную речь. Устная речь служит главным образом целям общения, поэтому строится так, чтобы быть понятной слушателям.

При этом различают диалогическую и монологическую речь. Первая – это наиболее простая форма речи и состоит в основном из обмена репликами. Вторая представляет собой связное повествование, описание или рассуждение.

Это более сложная форма речи, поскольку она предполагает связность мыли, правильное грамматическое оформление ее и выразительность голосовых средств. Письменная речь – это графически оформленная устная речи. Она предполагает умение логически мыслить и правильно передавать свои мысли, анализировать написанное и тесно связана с развитием устной речи. При недоразвитии речи часто возникают различные нарушения письма. Внутренняя речи (речь про себя) беззвучна.

Она возникает, когда человек думает о чем-либо, и имеет большое значение для развития сознания и мышления, для регуляции действий и поступков человека. Для того, чтобы речь человека была членораздельной и понятной, движения речевых органов должны быть закономерными, точными и автоматическими. Мы ведь не задумываемся, когда говорим, над тем, какое положение должен занять язык во рту, когда надо вздохнуть и т.д. Таким образом, речевой аппарат состоит из двух частей: центрального, который находится в головном мозгу (установлено, что преимущественное значение для речи имеет у правшей левое полушарие, а у левшей - правое), и периферического, состоящего из дыхательного, голосового и артикуляционного отделов.

Предмет и задачи логопедии Логопедия — это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания. Логопедия изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия.

Термин «логопедия» происходит от греческих корней: логос (слово), пайдео (воспитываю, обучаю) — ив переводе означает «воспитание правильной речи». Предметом логопедии как науки являются нарушения речи и процесс обучения и воспитания лиц с расстройством речевой деятельности. Объект изучения — человек (индивидуум), страдающий нарушением речи.

Нарушения речи изучаются физиологами, невропатологами, психологами, лингвистами и др. При этом каждый рассматривает их под определенным углом зрения в соответствии с целями, задачами и средствами своей науки. Логопедия рассматривает расстройства речи с позиций предупреждения и преодоления средствами специально организованного обучения и воспитания, поэтому ее относят к специальной педагогике. Структуру современной логопедии составляет дошкольная, школьная логопедия и логопедия подростков и взрослых. Цель и задачи логопедии Основной целью логопедии является разработка научно обоснованной системы обучения, воспитания и перевоспитания лиц с нарушениями речи, а также предупреждения речевых расстройств.

Отечественная логопедия создает наиболее благоприятные условия для развития личности детей с нарушениями речи. В основе успехов отечественной логопедии лежат многочисленные современные исследования отечественных и зарубежных авторов, свидетельствующие о больших компенсаторных возможностях развивающегося детского мозга и совершенствование путей и методов логопедического коррекционного воздействия, И. Павлов, подчеркивая чрезвычайную пластичность центральной нервной системы и ее неограниченные компенсаторные возможности, писал: «Ничто не остается неподвижным, неподатливым, а всегда может быть достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия»1. Исходя из определения логопедии как науки, можно выделить следующие ее задачи: 1. Изучение онтогенеза речевой деятельности при различных формах речевых нарушений. Определение распространенности, симптоматики и степени проявлений нарушений речи. Выявление динамики спонтанного и направленного развития детей с нарушением речевой деятельности, а также характера влияния речевых расстройств на формирование их личности, психическое развитие, на осуществление различных видов деятельности, поведения.

Беккер К. П. Совак М. Логопедия

Изучение особенностей формирования речи и речевых нарушений у детей с различными отклонениями в развитии (при нарушении интеллекта, слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата). Выяснение этиологии, механизмов, структуры и симптоматики речевых нарушений. Разработка методов педагогической диагностики речевых расстройств. Систематизация речевых расстройств. Разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения речевых нарушений.

Совершенствование методов профилактики речевых расстройств. Разработка вопросов организации логопедической помощи. В указанных задачах логопедии определяется как теоретическая, так и практическая ее направленность. Теоретический ее аспект — изучение речевых расстройств и разработка научно обоснованных методов их профилактики, выявления и преодоления. Практический аспект — профилактика, выявление и устранение речевых нарушений.

Теоретические и практические задачи логопедии тесно связаны. Для решения поставленных задач необходимо следующее: — использование межпредметных связей и привлечение к сотрудничеству многих специалистов, изучающих речь и ее нарушения (психологов, нейропсихологов, нейрофизиологов, лингвистов, педагогов, врачей различных специальностей и др.); — обеспечение взаимосвязи теории и практики, связь научных и практических учреждений для более быстрого внедрения в практику новейших достижений науки; — осуществление принципа раннего выявления и преодоления речевых нарушений; — распространение логопедических знаний среди населения для профилактики нарушений речи. Решение данных задач определяет ход логопедического воздействия.

Основным направлением логопедического воздействия является развитие речи, коррекция и профилактика ее нарушений. В процессе логопедической работы предусматривается развитие сенсорных функций; развитие моторики, особенно речевой моторики; развитие познавательной деятельности, прежде всего мышления, процессов памяти, внимания; формирование личности ребенка с одновременной регуляцией, а также коррекцией социальных отношений; воздействие на социальное окружение. Организация логопедического процесса позволяет устранить или смягчить как речевые, так и психофизические нарушения, способствуя достижению главной цели педагогического воздействия — воспитанию человека. Логопедическое воздействие должно быть направлено как на внешние, так и на внутренние факторы, обуславливающие нарушения речи. Оно представляет собой сложный педагогический процесс, направленный прежде всего на коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности. Связь логопедии с другими науками Логопедия тесно связана со многими науками.

Для того чтобы успешно заниматься коррекцией и профилактикой различных речевых нарушений, всесторонне воздействовать на личность, необходимо знать симптоматику речевых нарушений, их этиологию, механизмы, соотношение речевых и неречевых симптомов в структуре нарушений речевой деятельности. Различают внутрисистемные и межсистемные связи.

К внутрисистемным относятся связи с педагогикой, различными отраслями специальной педагогики: сурдопедагогикой, тифлопедагогикой, олигофренопедагогикой; методиками обучения родному языку, математике; с логопедической ритмикой, общей и специальной психологией. К межсистемным связям относятся связи с медико- биологическими и лингвистическими науками. Естественнонаучной психофизиологической основой логопедии является учение о закономерностях формирования условно-рефлекторных связей, учение П. Анохина о функциональных системах, учение о динамической локализации психических функций (И. Лурия) и современное нейропсихолингвистическое учение о речевой деятельности. Слово является сигналом особого свойства, средством обобщения, абстрагирования. Учет сложных нейрофизиологических механизмов речевой деятельности позволяет более эффективно строить логопедическую работу по коррекции нарушений речи, по компенсации нарушенных речевых и неречевых функций.

Логопедия использует знания общей анатомии и физиологии, нейрофизиологии о механизмах речи, мозговой организации речевого процесса, о строении и функционировании анализаторов, принимающих участие в речевой деятельности. Для понимания механизмов речевых нарушений и выявления закономерностей коррекционного процесса важными являются знания о динамической локализации высших психических функций, о мозговой организации речи. Речь является сложной функциональной системой, в основе которой лежит использование знаковой системы языка в процессе общения. Сложнейшая система языка является продуктом длительного общественно-исторического развития и усваивается ребенком в сравнительно короткое время. Речевая функциональная система основывается на деятельности многих мозговых структур головного мозга, каждая из которых выполняет специфически определенную операцию речевой деятельности.

Лурия выделяет 3 функциональных блока в деятельности мозга. Первый блок включает подкорковые образования (образования верхнего ствола и лимбической области). Он обеспечивает нормальный тонус коры и ее бодрственное состояние.

Второй блок включает кору задних отделов больших полушарий, осуществляет прием, переработку и хранение чувственной информации, получаемой из внешнего мира, является основным аппаратом мозга, осуществляющим познавательные (гностические) процессы. В его структуре выделяются первичные, вторичные и третичные зоны. Первичные зоны — это проекционные зоны коры, нейроны которых обладают чрезвычайно высокой специфичностью. В них происходит прием чувственной информации от определенных органов чувств. Над аппаратами первичных зон коры надстроены вторичные зоны, которые осуществляют анализ возбуждений, получаемых первичными зонами. Вторичные зоны, как и первичные, сохраняют свою специфическую модальность (зрительные, слуховые и др.

Первичные и вторичные зоны представляют собой корковый отдел того или иного анализатора (зрительного, слухового и др.). Третичные зоны являются зонами перекрытия корковых отделов анализаторов, выполняют функцию анализа, синтезирования, интеграции полученной чувственной информации различных модальностей.

На основе их деятельности происходит переход от уровня непосредственного, наглядного синтеза к символическому уровню, к оперированию со значениями слов, сложными логико-грамматическими структурами, с отвлеченными соотношениями. Третий блок включает кору передних отделов больших полушарий (моторную, премоторную и префронтальную области), обеспечивает программирование, регуляцию и контроль человеческого поведения, осуществляет регуляцию деятельности подкорковых образований, регуляцию тонуса и бодрственного состояния всей системы в соответствии с поставленными задачами деятельности.

Речевая деятельность осуществляется совместной работой всех блоков. Вместе с тем каждый блок принимает определенное, специфическое участие в речевом процессе. Выделение и дифференциация значимых акустических признаков звучащей речи обеспечивается аналитико-синтетической деятельностью кортикальных аппаратов речеслухового анализатора, куда входят вторичные отделы левой височной области коры головного мозга (зона Вернике), которые связаны с нижними отделами постцентральной и премоторной области коры. Процесс артикулирования, моторной организации речевого акта осуществляется на основе тончайшей регуляции сложной координированной работы мышц речевого аппарата. Моторная организация речевого акта обеспечивается вторичными отделами постцентральной области (кинестетический аппарат) и нижними отделами левой премоторной области (кинетический аппарат). В постцентральной области происходит анализ кинестетических ощущений, поступающих от мышц речевого аппарата.

В премоторной области организуются моторные программы речевого акта, создаются серии нервных импульсов, кинетические модели, обеспечивающие возможность плавного перехода от одного движения к другому. Выбор языковых единиц и их комбинирование, процессы кодирования смысла в речевую форму невозможны без участия наиболее высоко организованных структур коры головного мозга, третичных отделов переднелобной и теменно- затылочной области. Третичные отделы коры головного мозга обеспечивают перевод последовательно выступающей акустико-моторной информации в смысловые схемы и образы.

В теменно-затылочной области коры формируются также схемы, обозначающие пространственные отношения. В процессе же письменной речи принимают участие и различные отделы затылочной и теменно-затылочной области коры головного мозга. Таким образом, различные зоны головного мозга по-разному участвуют в речевом процессе. Поражение какого-либо его участка приводит к специфическим симптомам нарушений речевой деятельности. Данные о мозговой организации речевого процесса дают возможность уточнить представления об этиологии и механизмах нарушений речевой деятельности. Особенно необходимы эти данные для дифференциальной диагностики различных форм расстройства речи (афазий) при локальных поражениях головного мозга, что позволяет более эффективно проводить логопедическую работу по восстановлению речи у этих больных. Логопедия тесно связана с оториноларингологией, невропатологией, психопатологией, клиникой олигофрении, педиатрией.

Так, данные патологии органов слуха и речи (например, при нарушениях голоса) дают возможность не только определить этиологию нарушений, но и позволяют правильно сочетать логопедическую работу с медицинским воздействием (медикаментозным и физиотерапевтическим лечением, оперативным вмешательством и др.). Эти данные являются необходимыми при изучении и устранении расстройств голоса, ринолалии, нарушений речи при сниженном слухе и др. В частности, расстройства голоса могут вызываться различными органическими повреждениями гортани и голосовых складок (опухоли, узелки, папилломы, рубцовые изменения голосовых складок и др.). Устранение нарушений голоса в этих случаях невозможно без нормального физиологического функционирования голосового аппарата, что обеспечивается медикаментозным, хирургическим, физиотерапевтическим, психотерапевтическим воздействием. Многие виды речевых нарушений связаны с органическим поражением центральной нервной системы, и их диагностика возможна только совместными усилиями логопеда и врача-невропатолога или психоневролога.

При речевых расстройствах могут наблюдаться различные нарушения психической деятельности: отставание психического развития, поведенческие и эмоциональные нарушения, нарушения внимания, памяти, умственной работоспособности и др. Их оценка в структуре речевых расстройств, анализ механизмов их возникновения, разграничение первичных, связанных с поражением центральной нервной системы, и вторичных нарушений психической деятельности в связи с речевым дефектом являются компетенцией врача- психоневролога. Врач-психоневролог дает заключение о состоянии интеллекта ребенка, устанавливает клинический речевой диагноз, проводит соответствующее лечение. Эти данные имеют важное значение для правильного педагогического анализа речевого нарушения и организации логопедической работы, выбора профиля специального учреждения. Многие виды речевых нарушений связаны с задержкой созревания мозга в связи с ранним органическим (иногда даже минимальным) его поражением. В этих случаях логопедическая работа оказывается эффективной только тогда, когда она сочетается со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы. Это лечение назначает врач- психоневролог.

В некоторых случаях речевые нарушения сочетаются с двигательным беспокойством, повышенной эмоциональной возбудимостью и занятия логопеда будут не эффективны до тех пор, пока ребенок не получит специального лечения. Причинами отдельных видов речевых расстройств, например, некоторых форм заикания, мутизма, могут быть острые или подострые психические травмы — испуг, волнение, изменение привычного стереотипа (разлука с близкими) и др.

В момент их возникновения ребенок нуждается в соответствующем режиме и лечении; только совместная работа врача-психоневролога и логопеда будет способствовать его выздоровлению. Все эти данные свидетельствуют о том, что хотя логопедия и является педагогической наукой, свои задачи она может успешно решать только в связи с медицинскими науками и прежде всего невропатологией и детской психиатрией.

Теория обучения и воспитания аномальных детей, в том числе и детей с речевыми расстройствами, строится на основе знаний о строении нервной системы, ее функций и особенностей развития. Логопед должен знать неврологические основы речевых расстройств, быть ориентирован в вопросах детской психопатологии, иметь представление о наиболее частых формах психических нарушений у детей, так называемых пограничных состояниях, проявляющихся в поведенческих и эмоциональных нарушениях, олигофрении и задержках психического развития. Эти знания помогут ему правильно определить структуру речевого нарушения, выбрать наиболее оптимальные методы коррекции, обучения и воспитания ребенка и предупредить аномальное развитие его личности. Связь с невропатологией, психопатологией, клиникой олигофрении, патологией органов слуха, речи и зрения необходима для дифференциальной диагностики нарушений речи. Так, диагностика нарушений речи при снижении слуха и сенсорной алалии требует тщательного обследования состояния слуховой функции; диагностика нарушений речи при олигофрении и алалии невозможна без определения состояния интеллекта, особенностей психического и сенсомоторного развития.

Данные медицинских наук помогают логопеду правильно подойти к пониманию этиологии, механизмов речевых нарушений, позволяют более правильно решать вопросы диагностики и дифференцированного логопедического воздействия при устранении различных форм речевых нарушений. От точного диагноза зависит и правильное определение детей в различные типы специальных учреждений.

Логопедия тесно связана с лингвистическими науками и психолингвистикой. Речь предполагает использование языковых единиц различного уровня и правил их функционирования. Они могут по-разному нарушаться при различных расстройствах речи. Знание законов и последовательности усвоения ребенком норм языка способствует уточнению логопедического заключения, является необходимым для разработки системы логопедического воздействия. При изучении и устранении системных речевых нарушений в современной логопедии широко используются данные психолингвистики, основывающиеся на учении Л. Выготского, А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности, об операциях восприятия и порождения речевого высказывания, Ф.

Восприятие и порождение речевого высказывания представляют собой многоуровневые процессы, имеющие сложную иерархически организованную структуру, включающую различные oneрации. Каждый уровень, каждая операция процесса порождения речевого высказывания имеет свой словарь, свой синтаксис объединения единиц. При изучении речевых нарушений важно определить, какая из операций порождения речевого высказывания нарушена. В отечественной логопедии используются модели порождения речевого высказывания, разработанные Л. Выготским, А. Леонтьевым, Т. Выготский рассматривал отношение между мыслью и словом как процесс движения от мысли к слову и обратно, выделял следующие планы движения: мотив — мысль — внутренняя речь — внешняя речь; различал внешний (физический) и семантический (психологический) план речи.

Во внешней речи проявляется взаимодействие грамматической и семантической (психологической) структур. Переходной структурой от семантического плана к внешней речи является внутренняя речь. Выготский дал глубокий анализ внутренней речи, раскрыл ее характерные особенности. Основываясь на структуре речевого процесса, описанной Л.

Выготским, А. Леонтьев выделяет следующие операции порождения речевого высказывания: мотив — мысль (речевая интенция) — внутреннее программирование — лексическое развертывание и грамматическое конструирование — моторная реализация — внешняя речь. Всякое речевое высказывание порождается определенным мотивом, который обуславливает возникновение речевой интенции (мысли). На этапе внутреннего программирования, соответствующего у Л.

Выготского «опосредованию мысли во внутреннем слове», происходит опосредование речевой интенции кодом личностных смыслов, закрепленных в тех или иных субъективных кодовых единицах («код образов и схем», по Н. Создается программа как целого связного речевого высказывания, так и отдельных высказываний, в результате организуется система предикативных высказываний в коде внутренней речи. В программу отдельного высказывания включаются такие компоненты, как субъект, объект, предикат и др., которые соединены содержательной, смысловой связью («психологическое синтаксирование»).

В процессе восприятия на этом этапе осуществляется операция свертывания системы объективных языковых значений во внутреннюю схему. Этап лексико-грамматического развертывания включает две операции, принципиально отличающиеся по своим механизмам: операцию порождения синтаксической конструкции и ее лексическое наполнение, которые осуществляются в кодах определенного языка, т. На языковом уровне. Затем следует этап моторной реализации. Психолингвистический подход при изучении, например, алалии позволяет глубже вскрыть механизм речевого нарушения, уточнить структуру дефекта, определить это нарушение как языковое расстройство. Изучение состояния различных операций восприятия и порождения речевого высказывания при афазии дает возможность определить специфику их нарушения при различных ее формах. Психолингвистический подход способствует большей эффективности логопедической работы по коррекции речевых нарушений, а также пониманию взаимодействия языковой и речевой структур в рамках единой системы.

Эта проблема в последние годы продуктивно разрабатывается на основе системного подхода профессором В. На основе анализа многочисленных литературных данных автором убедительно была показана противоположность по характеру построения языковой и речевой структур, которая заключается в дискретности первой и непрерывности второй. Несмотря на то, что речь и язык формируются на основе одних и тех же элементов, характер их отношений в образованных структурах значительно различается. Принципы взаимодействия языковой и речевой структур, согласно В. Бельтюкову, отражают общий механизм самоорганизации и саморегуляции в живой и неживой природе, а именно не только принцип интериоризации, но и принцип экстериоризации в их диалектическом единстве.

Логопедия тесно связана с общей и специальной психологией, психодиагностикой. Логопеду важно знать закономерности психического развития ребенка, владеть методами психолого-педагогического обследования детей разного возраста. Применяя эти методы, логопед может дифференцировать различные формы речевых расстройств и отграничивать их от речевых нарушений, связанных с интеллектуальной недостаточностью, эмоциональными и поведенческими расстройствами. Знание психологии помогает логопеду видеть не только само речевое расстройство, а прежде всего, ребенка, правильно понимать взаимосвязь его речевых нарушений с особенностями психического развития в целом. Знание это поможет ему установить контакт с детьми разного возраста, выбрать адекватные методы обследования их речи, восприятия, памяти, внимания, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, а также проводить более эффективную логопедическую работу. Теоретические основы логопедии.

Принципы и методы логопедии Логопедия опирается на следующие основные принципы: системность, комплексность, принцип развития, рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребенка, деятельностный подход, онтогенетический принцип, принцип учета этиологии и механизмов (этиопатогенетический принцип), принцип учета симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта, принцип обходного пути, общедидактические и другие принципы. Рассмотрим некоторые из них. Принцип системности опирается на представление о речи как о сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В связи с этим изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты, на все стороны речевой функциональной системы.

Для логопедического заключения, для дифференциальной диагностики сходных форм речевых нарушений необходим корреляционный анализ речевых и неречевых симптомов, данных медицинского, психологического, логопедического обследования, соотнесение уровня развития познавательной деятельности и уровня развития речи, состояния речи и особенностей сенсомоторного развития ребенка. Речевые нарушения во многих случаях включаются в синдром нервных и нервно-психических заболеваний (например, дизартрия, алалия, заикание и др.). Устранение речевых нарушений в этих случаях должно носить комплексный, медико-психолого-педагогический характер. Таким образом, при изучении и устранении речевых расстройств важное значение имеет принцип комплексности. В процессе изучения нарушений речи и их коррекции важно учитывать общие и специфические закономерности развития аномальных детей. Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. Исследование детей с нарушениями речи, а также организация логопедической работы с ними осуществляются с учетом ведущей деятельности ребенка (предметно-практической, игровой, учебной).

Разработка методики коррекционно-логопедического воздействия ведется с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе (онтогенетический принцип). Возникновение речевых нарушений во многих случаях обусловлено сложным взаимодействием биологических и социальных факторов. Для успешной логопедической коррекции речевых нарушений большое значение имеет установление в каждом отдельном случае.этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, выделение ведущих расстройств, соотношения речевой и неречевой симптоматики в структуре дефекта. В процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых функций, перестройки деятельности функциональных систем используется принцип обходного пути, т. Формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена. Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают дидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность, индивидуальный подход и др. Методы логопедии как науки можно условно разделить на несколько групп.

Первая группа — организационные методы: сравнительный, лонгитюдинальный (изучение в динамике), комплексный. Вторую группу составляют эмпирические методы: обсервационные (наблюдение), экспериментальные (лабораторный, естественный, формирующий или психолого-педагогический эксперимент), психодиагностические (тесты, стандартизированные и прожективные, анкеты, беседы, интервью), праксиметрические приемы анализа деятельности, в том числе и речевой деятельности, биографические (сбор и анализ анамнестических данных).

К третьей группе относятся количественный (математико-статистический) и качественный анализ полученных данных, используется машинная обработка данных с применением ЭВМ. Четвертая группа — интерпретационные методы, способы теоретического исследования связей между изучаемыми явлениями (связь между частями и целым, между отдельными параметрами и явлением в целом, между функциями и личностью и др.). Широко используются технические средства, обеспечивающие объективность исследования: интонографы, спектрографы, назометры, видеоречь, фонографы, спирометры и другая аппаратура, а также рентгенокинофотография, глоттография, кинематография, электромиография, позволяющие изучать в динамике целостную речевую деятельность и ее отдельные компоненты. Значение логопедии Логопедия как наука имеет важное теоретическое и практическое значение, которое обусловлено социальной сущностью языка, речи, тесной связью развития речи, мышления и всей психической деятельности ребенка. Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению.

Значение слова уже само по себе является обобщением и в связи с этим представляет собой не только единицу речи, но и единицу мышления. Они не тождественны и возникают в какой-то степени независимо друг от друга. Но в процессе психического развития ребенка возникает сложное, качественно новое единство — речевое мышление, речемыслительная деятельность. Овладение способностью к речевому общению создает предпосылки для специфически человеческих социальных контактов, благодаря которым формируются и уточняются представления ребенка об окружающей действительности, совершенствуются формы ее отражения.

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. Речевое общение создает необходимые условия для развития различных форм деятельности и участия в коллективном труде. Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных, в частности речевых, контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности. Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценности). Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в целом, на выборе профессии. Значение логопедии заключается в том, чтобы помочь ребенку преодолеть речевые нарушения, тем самым обеспечить полноценное, всестороннее его развитие.

Личность логопеда Логопед должен обладать системой общетеоретических и специальных профессиональных знаний, совокупность и широта которых формирует у него представления о типологии и структуре аномального развития, о способах предупреждения и преодоления речевой недостаточности, о методах психолого- педагогического воздействия. Логопед должен уметь распознавать речевые нарушения, владеть приемами и методами их устранения и коррекции, специальными методами обучения детей с речевыми расстройствами родному языку как в дошкольном, так и в школьном возрасте, проводить профилактическую работу по предупреждению, хорошо знать психологические особенности детей с речевой патологией, использовать приемы и методы их воспитания, коррекции и развития у них высших корковых функций. Успех в выполнении этих задач зависит от наличия у логопеда глубоких профессиональных знаний и навыков, широкой ориентации в современных отечественных и зарубежных достижениях смежных с логопедией наук, а также от его творческой активности и инициативы. Профессиональная компетентность логопеда включает знание программ, школьных учебников, пособий по логопедии. Первостепенное значение для эффективности работы по обучению, воспитанию и коррекции нарушений речи детей имеет личность логопеда, которая характеризуется следующими качествами:. Гуманистическая убежденность;.

Гражданская нравственная зрелость;. Познавательная и педагогическая направленность;. Увлеченность профессией;. Любовь к детям;. Требовательность к себе и окружающим;. Справедливость, выдержка и самокритичность;. Педагогическое творческое воображение и наблюдательность;.

Искренность, скромность, ответственность, твердость и последовательность в словах и действиях. Логопед должен вести поиск наилучших средств коррекции речи детей, обобщая передовой опыт. Умения, которыми он должен обладать, широки и многообразны: учебно- познавательные (работа с литературой, наблюдения за ребенком, моделирование педагогического процесса, выбор оптимальных путей коррекционно- воспитательного воздействия и др.); учебно-организационные (перспективное и календарное планирование, проведение индивидуальных и групповых занятий, создание оборудования, обеспечение комплексности воздействия и определение в этом комплексе своего реального участия и т. Д.); учебно-педагогические (анализ каждого случая, выбор адекватных средств коррекции и т. Кроме того, работа логопеда должна основываться на строгом соблюдении принципов деонтологии (как логопед должен строить свои взаимоотношения с лицом, имеющим речевое расстройство, с его родственниками и коллегами по работе). Педагогическая деонтология включает в себя учение о педагогической этике и эстетике, педагогическом долге и педагогической нравственности. Соблюдение ее требует от логопеда понимания психологии родителей ребенка с речевыми расстройствами и сопереживания с ними.

Логопед должен быть терпелив, тактичен и доброжелателен, относиться к лицу с речевой патологией и его родителями так, как относится врач к больному и его родственникам, быть осторожным в оценке тяжести и особенно — механизмов нарушений речи, прогноза, учитывать внешние проявления речевых расстройств, их сущность, так как многие из них, даже нерезко выраженные, могут быть только одним из проявлений тяжело текущих нервно-психических заболеваний. Важным условием педагогической деонтологии является установление правильных взаимоотношений между логопедом и врачом детского учреждения, логопедом и воспитателем, логопедом и педагогом. Работа логопеда строится с учетом заключения о ребенке врача — невропатолога или психоневролога. Совместное обсуждение с коллегами наиболее сложных видов речевых расстройств в атмосфере взаимопонимания и взаимоуважения создают благоприятную обстановку для проведения коррекционной работы. Речь логопеда должна быть образцом для окружающих, не только детей, но и взрослых. Логопед обеспечивает единый речевой режим, обучает средний и младший персонал специальных детских учреждений культуре речи, а в ряде случаев и возглавляет весь учебно-воспитательный процесс, например в условиях специальных Домов ребенка.

Соблюдение правил педагогической деонтологии имеет первостепенное значение в повышении эффективности коррекционной логопедической работы. Актуальные проблемы современной логопедии В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии логопедии. На основе психолингвистического анализа получены важные данные о механизмах наиболее сложных форм речевой патологии (афазии, алалии и общего недоразвития речи, дизартрии). Изучаются речевые нарушения при осложненных дефектах: при олигофрении, у детей с нарушениями зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата. В логопедическую практику внедряются современные нейрофизиологические и нейропсихологические методы исследований.

Расширяется взаимосвязь логопедии с клинической медициной, детской невропатологией и психиатрией. Интенсивно развивается логопедия раннего возраста: изучаются особенности доречевого развития детей с органическим поражением центральной нервной системы, определяются критерии ранней диагностики и прогноза речевых нарушений, разрабатываются приемы и методы превентивной (предупреждающей развитие дефекта) логопедии. Все эти направления исследований значительно расширили и повысили эффективность логопедической работы.

В связи с тем, что правильная речь является одной из важнейших предпосылок дальнейшего полноценного развития ребенка, процесса социальной адаптации, выявление и устранение нарушений речи необходимо проводить в более ранние сроки. Эффективность устранения речевых нарушений определяется во многом уровнем развития логопедии как науки. Изучение логопедии является важным для всех работников детских, особенно дошкольных, учреждений. Значительный процент речевых нарушений проявляется в дошкольном возрасте, так как этот возраст является сензитивным периодом развития речи. Своевременное выявление речевых нарушений способствует более быстрому их устранению, предупреждает отрицательное влияние речевых расстройств на формирование личности и на все психическое развитие ребенка.

Знание логопедии является важным для всех дефектологов, так как речевые нарушения встречаются гораздо чаще у аномальных детей, чем у нормально развивающихся. Наиболее актуальными проблемами современной логопедии являются следующие: 1. Унификация категориального аппарата.

Углубленное изучение (в том числе психолингвистических) механизмов и методов коррекции нарушений речевой деятельности. Научно обоснованное соотношение нозологического (клинико- педагогического) и симптомологического (психолого-педагогического) подхода в логопедической теории и практике и в разработке номенклатурных документов. Изучение онтогенеза речи при различных формах речевых расстройств. Изучение особенностей речевых нарушений и их устранения при осложненных дефектах развития. Ранние профилактика, выявление и устранение речевых нарушений. Творческая и научно-обоснованная разработка содержания, методов обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи в специальных детских садах и школах. Последовательная реализация комплексного подхода при выявлении и коррекции речевых нарушений.

Обеспечение преемственности в логопедической работе дошкольных, школьных и медицинских учреждений. Совершенствование теории и практики дифференциальной диагностики различных форм нарушений речи. Разработка ТСО, лабораторно-экспериментального оборудования, внедрение в учебный процесс компьютерной техники. Анализ достижений в области логопедии, имеющихся в отечественной и зарубежной теории и практике. Понятийно-категориальный аппарат логопедии Обязательным условием выделения и функционирования любой науки является наличие в ней собственного понятийно-категориального аппарата. Важным в логопедии является различение понятий нормы и нарушений речи. Под нормой речи понимают общепринятые варианты употребления языка в процессе речевой деятельности.

При нормальной речевой деятельности являются сохранными психофизиологические механизмы речи. Нарушение речи определяется как отклонение в речи говорящего от языковой нормы, принятой в данной языковой среде, обусловленное расстройством нормального функционирования психофизиологических механизмов речевой деятельности. С точки зрения коммуникативной теории расстройство речи есть нарушение вербальной коммуникации. Расстроенными оказываются взаимоотношения, объективно существующие между индивидуумом и обществом и проявляющиеся в речевом общении. Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями: 1. Не соответствуют возрасту говорящего; 2.

Не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением незнания языка; 3. Связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических механизмов речи; 4. Носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 5.

Требуют определенного логопедического воздействия в зависимости от их характера; 6. Часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее психическое развитие ребенка.

Такая характеристика позволяет отдифференцировать речевые нарушения от возрастных особенностей речи, от ее временных нарушений у детей и взрослых, от особенностей речи, обусловленных территориально-диалектными и социокультурными факторами. Для обозначения нарушений речи используются также термины «расстройства речи», «дефекты речи», «недостатки речи», «речевая патология», «речевые отклонения». Различают понятия «недоразвитие речи» и «нарушение речи». Недоразвитие речи предполагает качественно более низкий уровень сформированности той или иной речевой функции или речевой системы в целом. Нарушение речи представляет собой расстройство, отклонение от нормы в процессе функционирования механизмов речевой деятельности.

Например, при недоразвитии грамматического строя речи наблюдается более низкий уровень усвоения морфологической системы языка, синтаксической структуры предложения. Нарушение грамматического строя речи характеризуется его аномальным формированием, наличием аграмматизмов. Под общим недоразвитием речи в логопедии понимается такая форма речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речи. Понятие «общее недоразвитие речи» предполагает наличие симптомов несформированности (или задержки развития) всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематической ее стороны, лексического состава, грамматического строя). Общее недоразвитие речи может иметь различный механизм и соответственно различную структуру дефекта.